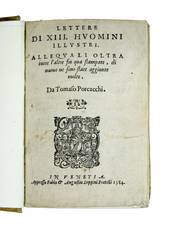

Lettere di XIII. huomini illustri. Alle quali oltra tutte l'altre fin qua stampate, di nuovo ne sono state aggiunte molte

ATANAGI, Dionigi, ed. (1504-1573), RUSCELLI, Girolamo, ed. (ca. 1504-1566) & PORCACCHI, Tommaso, ed. (1530-1585).

€ 480+ dettagli