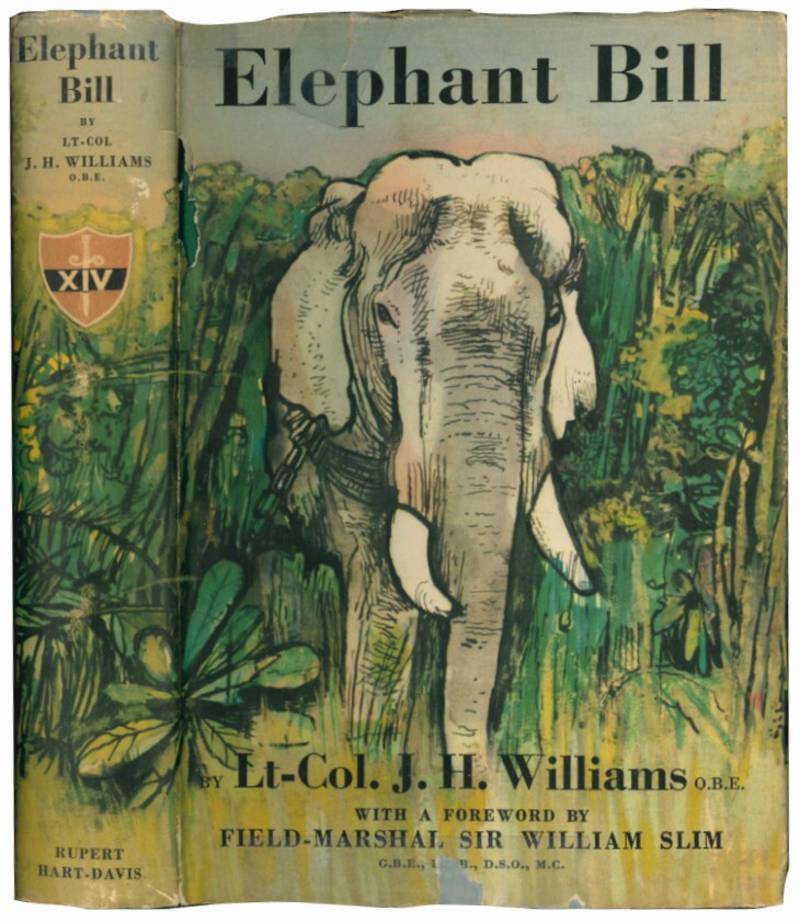

Mm.217x146. Pp. 319, [5]. Presenza di illustrazioni in b/n fuori testo, tavola ripiegata riportante una mappa ad inizio secondo capitolo. Carta lievemente ed uniformemente brunita. Rilegato editoriale illustrato a colori, con alette informative e fascetta editoriale originale. Lievi abrasioni e mancanze alla copertina anteriore e alle cerniere; presenza di restauro alla copertina anteriore. Prima edizione.

[12191]